古代文献的传承与收藏

在中国悠久的文化史上,文献和书籍一直是知识和智慧的载体。自商鞅开始以文法典为民教化以来,随着儒学、道学等思想体系的兴起,人们对于文字和书籍的重视程度越来越高。古代文学作品不仅反映了当时社会经济生活,还保留了丰富的人物肖像、历史事件,这些都成为后人研究历史、了解古人的生活方式不可多得的资料。

收藏家的精神追求

古代一些知名收藏家的精神追求往往超乎寻常,他们不仅仅为了拥有珍贵的手稿,更是在于将这些手稿中的智慧与美好传承给后世。如唐朝时期著名诗人李白,他不仅是杰出的诗人,也是一位热衷于搜集各地奇特异宝的人。他对天上的星辰下过深思熟虑,对大自然充满无限向往,这种对生命意义深刻理解,让他的一生充满了诗意和传奇色彩。

藏书之家——图书馆与私家藏书室

图书馆作为一种特殊形式的公共空间,是知识共享与交流的地方,而私家藏书室则更像是个人心灵世界的一个缩影。在唐宋时期,一些皇帝或官员会设立国库,以保护国家重要文献;同时,有钱有势的人们也会建造私宅中装饰豪华的大型藏书室,如王安石所建的小仓山庄,就是一座集居住、学习、文学创作于一体的大型文化场所。

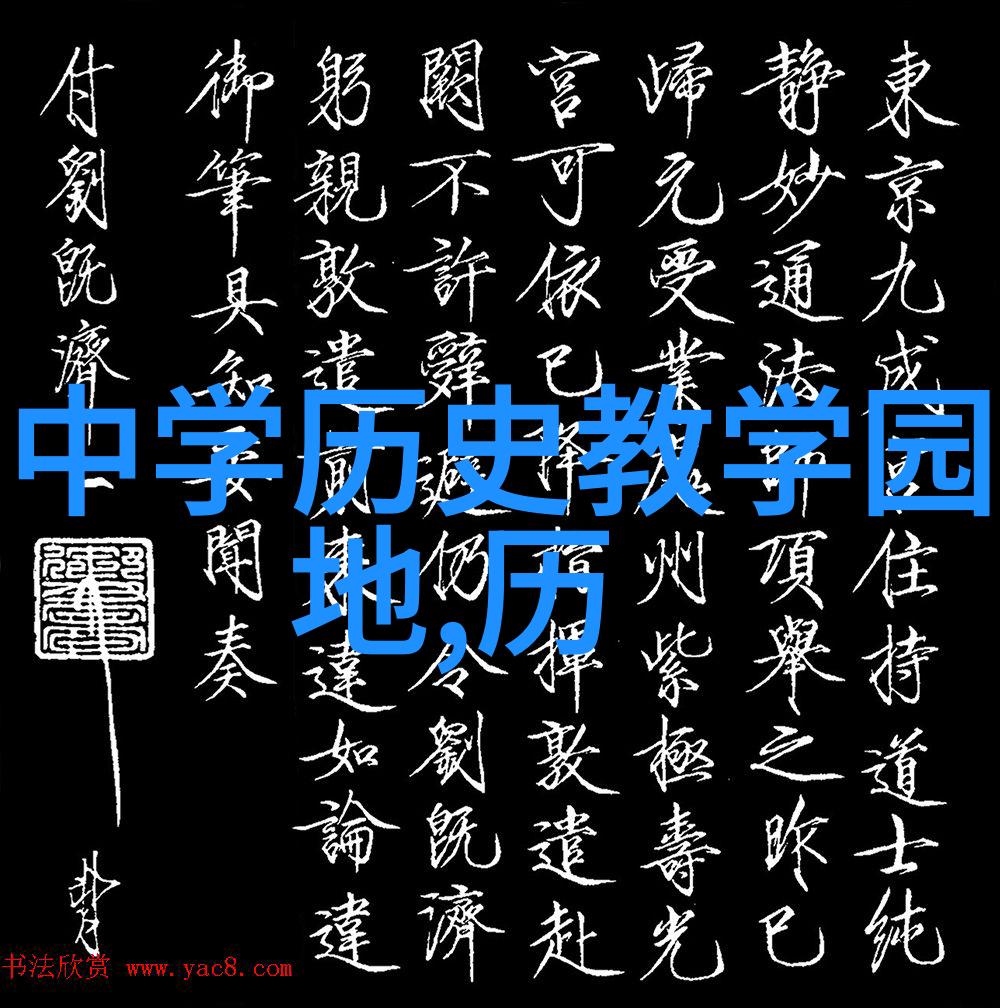

保存技术与艺术技巧

在漫长岁月里,无论是官方还是民间,都发展出了一系列用于保存手稿及印刷本面的方法。例如,用蜡封边防潮湿,用牛皮包裹保护纸张免受损害等。这不仅需要精湛的手工艺技能,还需要对材料性能有一定的了解。在制作过程中,每一个细节都可能决定着文物最终能否流芳百世,或被遗忘千年。

现代数字时代下的收藏挑战

进入现代数字时代,传统纸质文档面临着新的挑战。不断进步的科技让我们能够通过扫描仪复制老旧文档,但这并不意味着这些手稿就能得到足够好的保护。一方面,由于电子设备不断更新换代,存储介质可能因技术陈旧而无法读取;另一方面,网络安全问题使得数字化内容变得更加脆弱。因此,在现代社会中,我们必须找到既保证信息安全又尊重原版价值的一种平衡点,为后世留下更多可靠而完整的地理考察记录。