探索中华大地:中国古代庄园的兴衰与文化价值

在漫长的历史长河中,中国古代确实有着庄园这一形式的土地所有制。这些庄园往往是由富裕的地主或者官员所拥有,它们不仅仅是一片土地,更是一个封建社会中的经济、政治和文化中心。

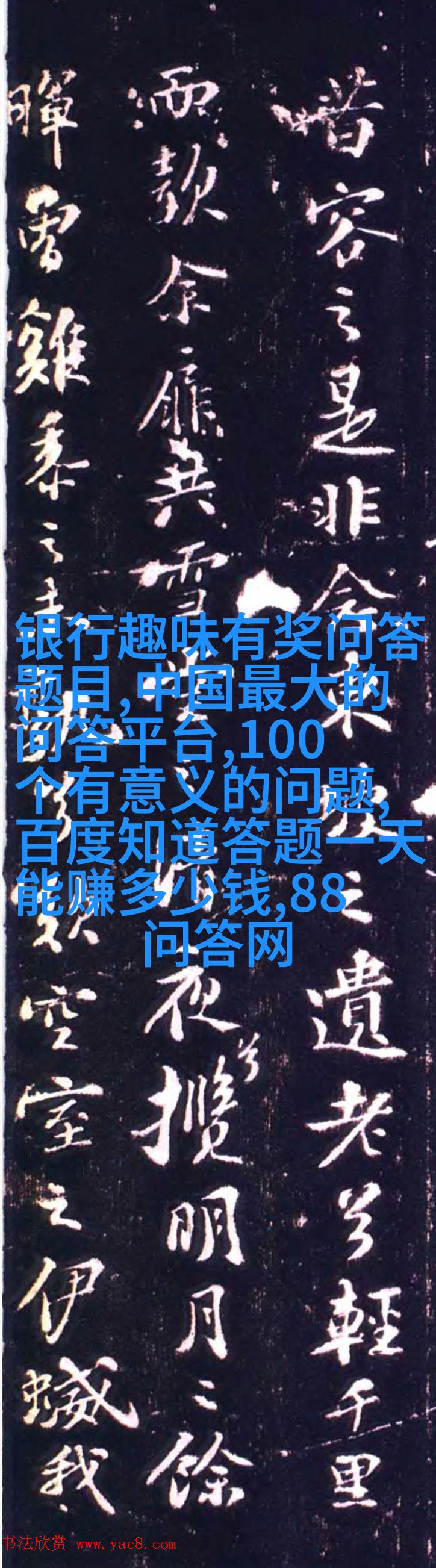

在唐朝时期,随着农业生产力的发展和社会分层的加剧,一些地主开始建立起规模较大的农场,这些农场便是后来的庄园。例如,在《全唐诗》中,有一首名为《送郑使君归平阳》的诗,其中提到了“平阳之东有佳田”——这可能就是当时的一处庄园。

宋朝以后,随着城市化进程的加快,许多贵族或豪绅开始将自己的家产转变为商业性质的大型种植基地,这些基地也被称作“乡馆”、“私第”等。在这个时代里,不少文人墨客也会因为书画艺术而获得一定财富,从而拥有一定的土地,也就自然形成了自己的小小庄园。

明清两代,由于对外战争频繁以及内忧外患,加上地方割据,使得一些地方性的藩王世子等贵族势力逐渐强大,他们手下的人马会统治一片广阔的土地,并且建立起庞大的莊園系统。这类莊園通常包括军事要塞、宗教建筑、民居和农业设施,是当时的地方经济和政治生活不可或缺的一部分。

然而,与其他国家相比,中国古代庄园并没有形成像欧洲那样严格封建制度下的封建领地体系。中国传统上更注重中央集权,因此尽管存在若干个地区性的巨型莊園,但它们并未成为独立于中央政府之外的地方政体,而更多的是作为地方官员或显赫家族的手段来控制资源。

总结来说,“中国古代有庄园吗?”答案是肯定的。在不同的历史阶段,它们扮演了不同的角色,无论是在经济上的积累还是文化上的推广,都对那个时代乃至整个历史产生了深远影响。