在日常语言中,“人物”这个词汇经常被用来指代那些具有独立个性和特定身份的人。然而,深入思考,这个词汇背后蕴含的意义远比简单的定义要丰富得多。在文化、艺术、哲学等领域,“人物”不仅仅是指人类,还能代表一种存在状态或者一个概念性的实体。今天,我们将一起探索“人物”的这些不同面貌,以及它如何超越单纯的人类范畴。

首先,从文学作品的角度看,“人物”往往是故事中的核心元素。它们可以是真实存在的人物,也可以是一种虚构出来的人物形象。这时候,“人物一定是指人吗?”这样的问题就显得有些牵强,因为在文学创作中,作者有时会借助于动物或其他生物来塑造出具有某种特定品质或情感的角色。这一点在托尔金的小说《魔戒》中就很明显,他通过精灵和矮人等奇异生物来展现不同的文化背景和价值观。

其次,在心理学研究中,“人物”一词用以描述人们的心理结构。弗洛伊德心理分析理论认为,每个人都有自己的“自我”,这是我们对外界世界的一种反应与适应方式。而精神分析治疗师则会试图揭示患者内心深处隐藏着的冲动和欲望,这些都是关于“个人”的深层次探讨,不必然直接涉及到人的身体表象。

再者,在宗教哲学里,“神圣之人”这个概念也是非常重要的一环。在一些宗教传统里,比如基督教徒对耶稣的崇拜,他们视耶稣为救赎世界之人,即使他是一个具体的人类,但他的存在意义超越了普通人的范畴。他成了宇宙间不可分割的一部分,其行为影响着整个宇宙乃至永恒。

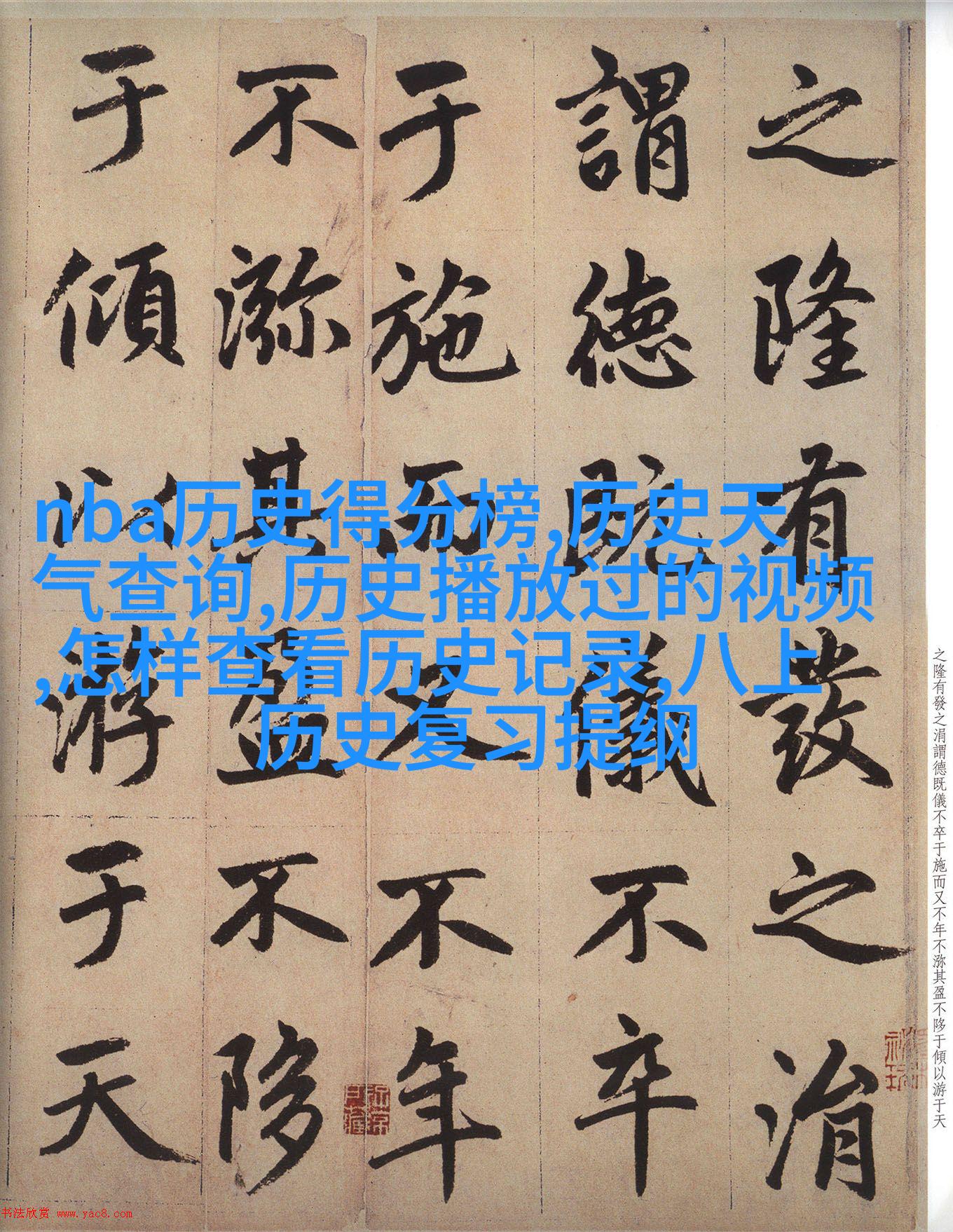

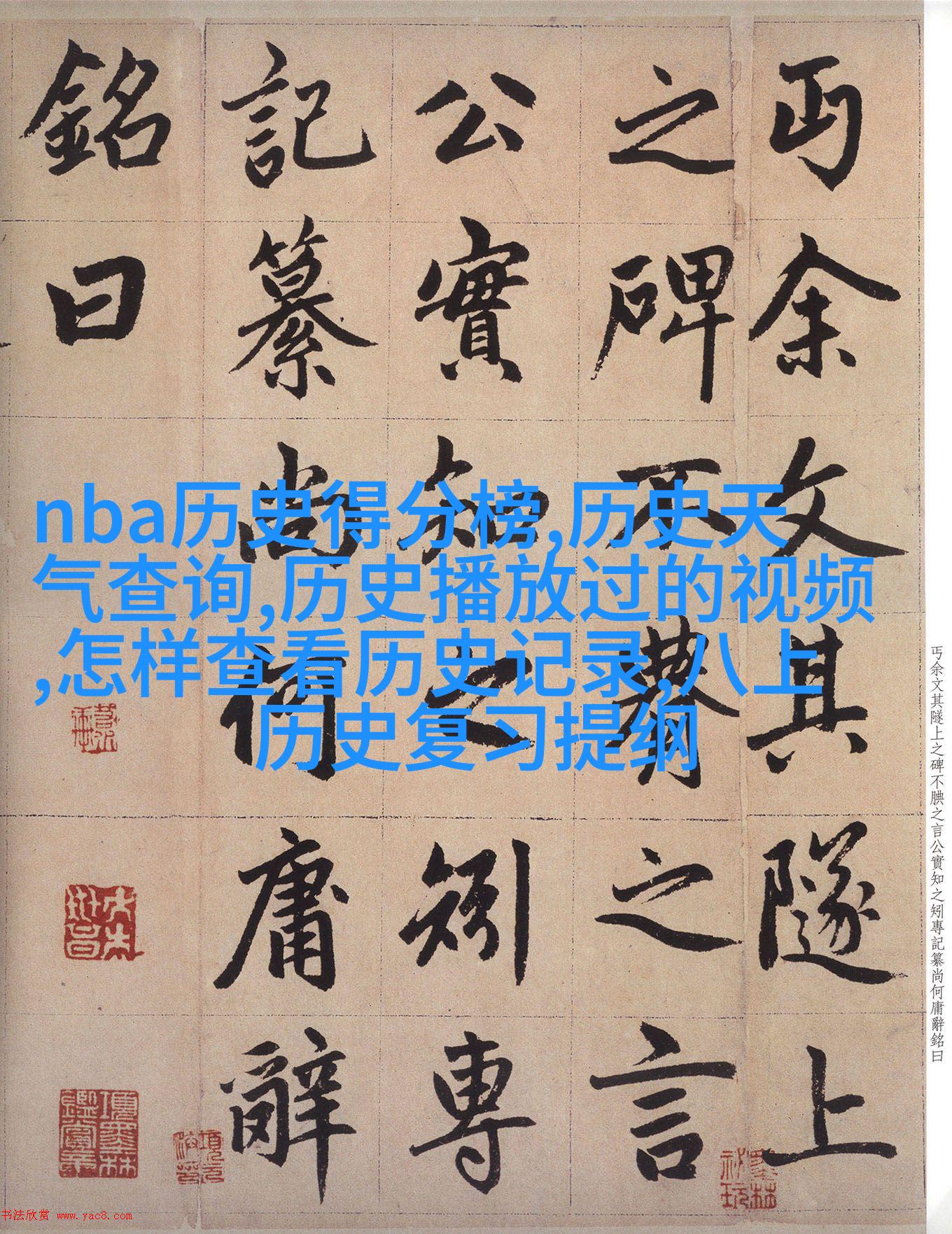

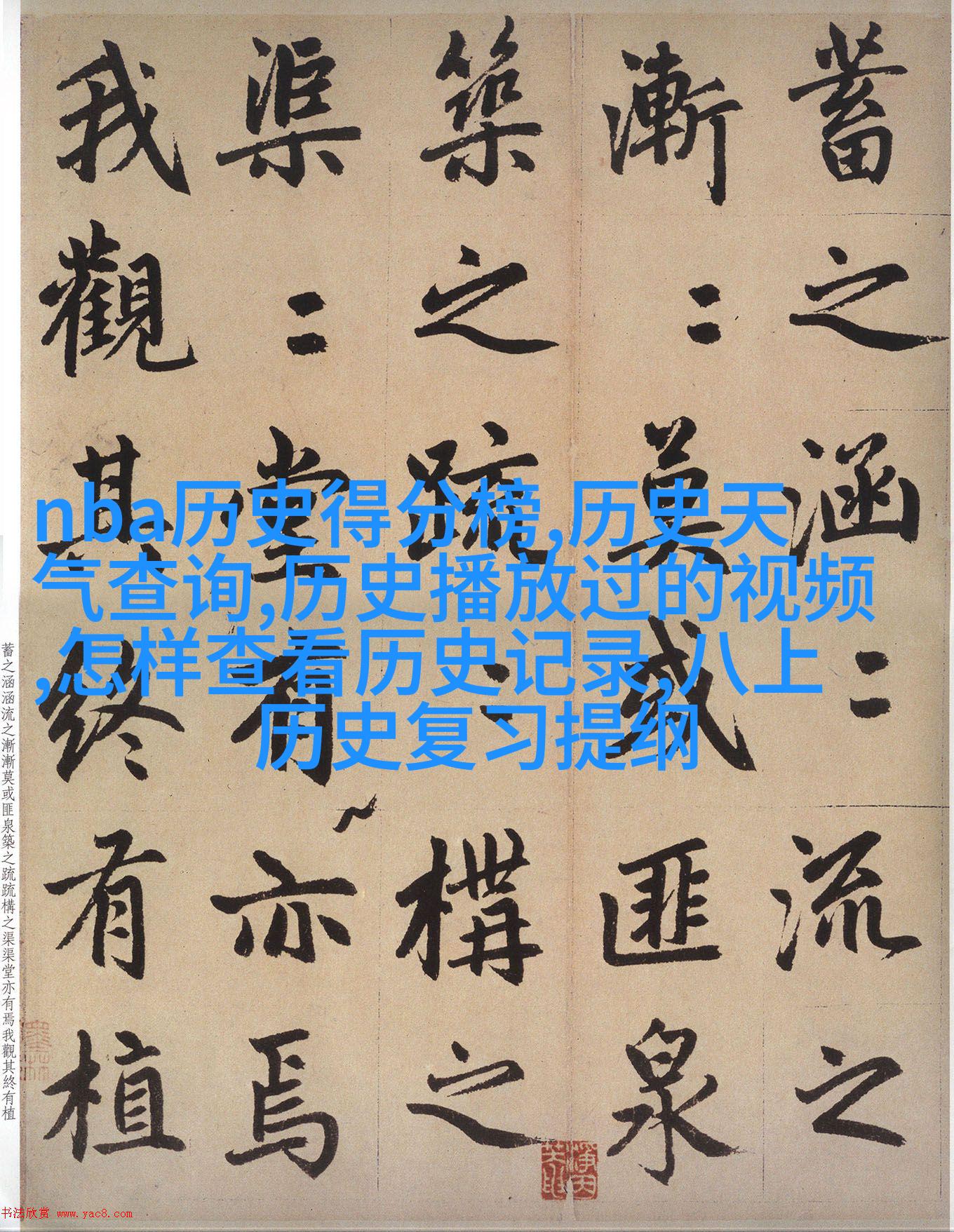

此外,在美术史上,艺术家们经常通过绘画作品来描绘他们所想象中的理想化、“完美”的身影,而这些形象往往并非直接模仿现实生活中的某个人,而是在现实基础上进行了抽象和增饰,最终形成了一种新的、更具审美价值的存在形式。这就是为什么我们称之为艺术肖像,它既反映了时代精神,又超越了时间限制,是一种跨越世代的情感交流工具。

最后,在社会科学领域尤其是在社会学中,对于“群体角色”这一概念进行研究时,我们也需要考虑到每个成员扮演的一个角色是否一定是一个真正的人。如果把一个团体看作是一个整体,那么每个成员对于团体来说都是不可或缺的一部分,就像是组织内部的一个细胞一样,每一个细胞都承担着维持生命机制不可替代作用,所以这里面的每一个人都成为了那个集体不可分割的一部分,无论他们是否意识到了这一点,都已经成为了一部分由众多小小“人员组成的大集合。

总结来说,从以上几个角度看待,虽然当初提出的问题似乎只是针对字面上的理解,但事实上,它引发的是关于认知、文化以及人类社会本质的问题。“人物一定是指人吗?”这句话其实触及到了更广泛的问题:什么叫做‘有生命’?什么又叫做‘有意义’?答案可能随着我们的思想不断拓展而改变,或许最终找到的是一种更加普遍而共通的情感连接。