在中国悠久的历史长河中,收藏不仅是一种个人爱好,更是文化传承和国家策略的一部分。自西汉至清朝,这段时间内,不同朝代对于收藏品的需求、管理方式以及对文化遗产的态度有着显著差异。

首先,从汉朝开始,我们可以看到皇家对于艺术品和文献资料的重视程度。在这个时期,皇帝们不仅将大量财力投入于宫廷建筑之中,也大力支持文学、艺术创作,并且积极搜集各地珍奇异宝,如玉器、绘画等。此外,中央政府还设立了专门机构来负责文物保护与管理,比如太史令,他负责记录天文历法,同时也是图书馆和博物馆的管理者。这些措施为后世建立起了一套较为完善的人文资源整合系统。

到了唐朝,由于政治稳定与经济繁荣,文化事业得到了空前的发展。唐王朝以其开放包容的心态吸纳了来自四方各族人民的大量作品,使得当时的手工艺品尤其精美。而且,在这期间出现了一批知名学者,他们致力于研究并撰写有关古代典籍与艺术品的小说或论文,这些作品至今仍然对我们了解古代收藏历史具有重要价值。

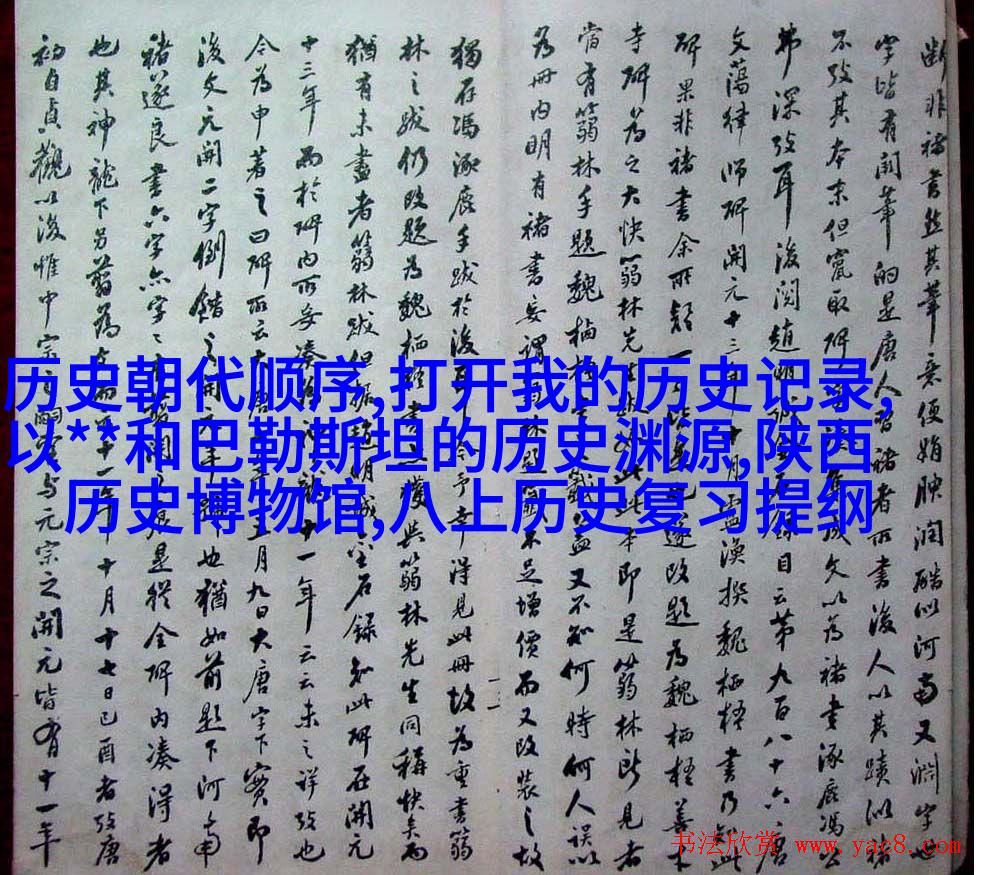

宋朝则是封建社会的一个高峰,它标志着中国文化达到鼎盛阶段。这一时期,对待文字及书法尤为尊崇,有许多人因此而成就伟大的诗人或书法家。但值得注意的是,当时由于战争频发导致财政紧张,所以一些原本属于皇室私有的珍宝被迫流失到民间,而这些私人手中的收藏也逐渐成为一种新的文化现象。

明清两代,则见证了一个由官方主导向民间兴起转变。在这一时期,大量民间资本涌入市场,使得各种稀奇古怪的事物纷纷进入市场。这时候,不再只有君主才能拥有最好的东西,而普通百姓也能通过购买或者制作自己喜爱的事物来表达自己的身份。同时,这个时代也有许多官员因为贪污而将公款用于买卖私人的珍宝,因此在这个过程中,一些真正可贵的作品往往丢失无踪。

最后,在近现代,由于新式教育和工业革命影响下的思想变革,以及民族主义情绪增强,加上国际交流日益频繁,使得中国传统收藏风格逐渐发生变化。一方面,人们开始更加注重科学考证,对手稿、拓片等进行复原工作;另一方面,又出现了一股抢救国粹的情绕,让更多关于中国传统知识渗透进现代生活乃至世界范围内展开讨论。

总结来说,从西汉到清末,无论是官方还是民间,都留下了丰富多彩的人文瑰宝,以及一段段不可磨灭的地理年代记。在今天,我们继续深挖这份丰厚遗产,为未来几十年甚至几百年的研究提供源源不断的情感支撑。