一、背景与意义

在西汉初年,随着秦朝的统一和中央集权制度的建立,农业经济得到了一定的发展。作为我国历史上第一部编年体史书《史记》所著录的重要时期,西汉时期是中华民族文化的鼎盛阶段,对后世产生了深远影响。其中,以“西汉时我国主要粮食产区”为核心内容进行分析,不仅能够展现当时社会经济结构,也能透视出农耕文明在这一时代所达到的高度。

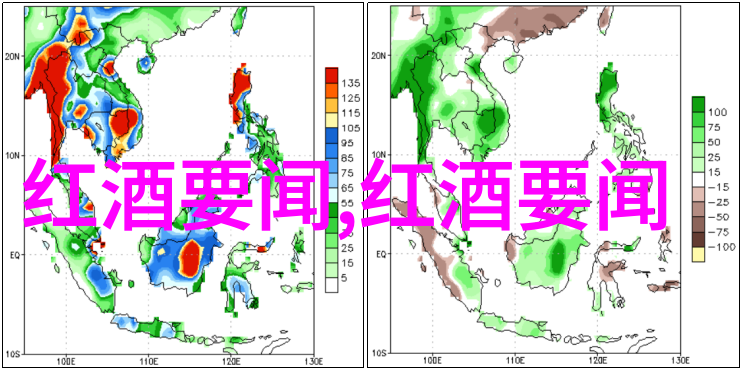

二、地理环境与自然资源

在古代中国,北方地区因其广阔而肥沃的地势,被认为是国家生命线。在西汉初年,这些地方不仅成为政治中心,而且成为了粮食生产的主要区域。黄河流域以其丰富水资源和适宜种植各种作物(如麦子、小麦)的土壤,为当时的大量人口提供了足够的粮食供应。而长江下游地区则以稻米为主,是南方最大的粮仓。

三、技术革新与生产力提升

在农业领域,西汉期间出现了一系列技术创新,如铁犁、大锄等工具使得耕作更加高效。此外,大规模灌溉工程也大幅度提高了土地利用率,同时减少了洪水对农田造成破坏的情况。这一切都有助于提高粮食产量,并且促进了社会经济的一定程度稳定。

四、组织形式与分工体系

为了确保粮食收成并有效地管理储备,在各个主要产区设立专门负责农业事务的地方官吏,如郡县及更小单位下的令尹等,他们对于整顿土地划分、推广良种以及防治疾病都起到了关键作用。此外,还有一套严格而公正的赋税政策帮助政府从农民那里征收必要数量的人口税,这样既保证了国家财政收入,又避免过度榨取人民,使得社会相对稳定。

五、市场交易与商品流通

随着市场化趋势日益增强,货币化手段逐渐被采用,而金银两金属成了普遍接受的小额支付方式。这种货币化过程加速商品流通,从而形成了一套复杂多样的贸易网络,使得不同地区间通过买卖来实现资源之间互补和优化配置,有利于增加整个社会总体生产力的水平。

六、结论

综上所述,在西汉初年的中国北方,一系列科技发明、新型组织形式以及完善的行政管理措施共同促进了农业现代化,为国家乃至整个社会带来了繁荣昌盛。但同时也存在诸多挑战,比如频繁战争导致人口损失,以及缺乏科学预测天气变化导致灾害频发等问题。在此基础上,可以看出即便是在那个时间点,当代人的思考方式仍然可以借鉴前人经验,更好地应对未来可能遇到的挑战。