明末的政治混乱与社会动荡

在明朝的晚期,政治腐败和官僚体系的不作为导致了国家内部矛盾激化。天启年间(1627-1636),崇祯帝即位后,由于过度猜忌和专权,他对外放弃了抗击清军,内政上则加大了对农民起义军的镇压力度,这些措施都无法挽救帝国衰败之势。同时,由于战乱不断,经济也遭受严重破坏,一部分士绅开始转而投身文学艺术,以此来抒发他们对于国家前途未卜的心情。

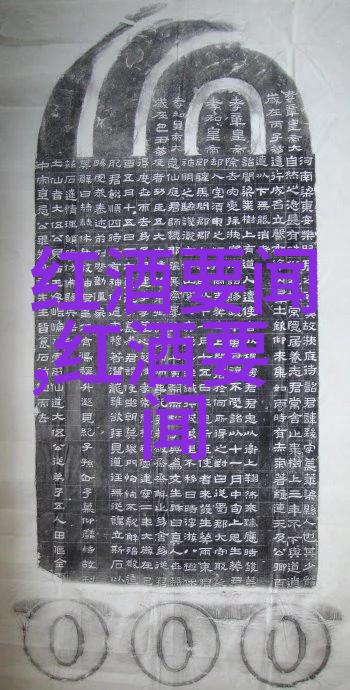

江南文化的传承与发展

尽管明朝走向终结,但江南地区仍然是中国文化传统与文艺创作的重要中心。在这里,诗人、书法家、画家等人才辈出,他们以笔墨为武器,对抗着时代背景下的绝望与无奈。著名的文学作品如《滕王阁序》、《梦溪笔谈》等,都在这段时间里产生,它们不仅反映了当时社会风貌,也展现了人们心灵深处的一种希望和追求。

农民起义与反抗精神

随着农业税负增加和生活困难加剧,不少农民开始组织起义反抗苛捐杂税、土地兼并以及封建制度。这场持续数十年的农民战争,如李自成领导的大顺军,最终也未能改变历史走向,但它体现了一种普遍的情感——那就是对自由平等生活方式渴望的一种强烈反应。

清军入关及其对江南影响

1644年,清朝将领吴三桂率兵入关,从而结束了300多年的明朝统治。清军进入江南后,对地方政府进行了一系列改革,其中包括减轻赋税、整顿官吏纪律等措施,这些政策有助于缓解一些社会矛盾,并促进经济恢复。但另一方面,因征服战争所需资源巨大,加上征收新形式的人头税(即“白银”),给广大百姓带来了新的负担。

文化遗产在变革中的演变

随着历史潮流,不同文化元素逐渐融合。在接触到了北方游牧民族之后,江南地区出现了一股新的审美趋势,那就是一种更加注重简约、朴实自然的情趣。这一变化最终形成了一套独特的地理文化,即“四季分明”的景观,以及“山水田园”、“画中游”的艺术风格,为中国古典美术增添了新的篇章。