在人类的悠久历史长河中,有着一股不熄的热情,那就是对过去岁月的追寻和珍视。这种情感深植于人们的心灵之中,它驱使我们去寻找、去保护那些能够让我们回溯时光、触摸历史痕迹的物品。这些物品,不论是古董还是艺术作品,都被称为“收藏”,而其背后的故事和意义,则构成了“收藏历史”的精髓。

首先,我们要明确的是,“收藏”这个词汇,在现代社会里意味着对某些具有价值或美感的事物进行保留,并且愿意为了它们付出时间、金钱甚至精神上的努力。这不仅仅是对于物理实体的一种占有,更是一种文化认同和精神投入。在不同的时代背景下,人们对于哪些事物值得珍惜,其标准也会有所不同,但这一切共同点都是围绕着对传统与文化的尊重以及未来世代知识遗产的继承。

接下来,让我们一起穿越时空,看看那些曾经被人忽略的小小瓷器,以及那些宏伟壮丽的大幅油画,是如何成为今天我们谈论“收藏”的焦点。这些艺术品不仅是审美享受的手段,更重要的是它们承载了无数个人的故事,也成为了记忆永恒化身。

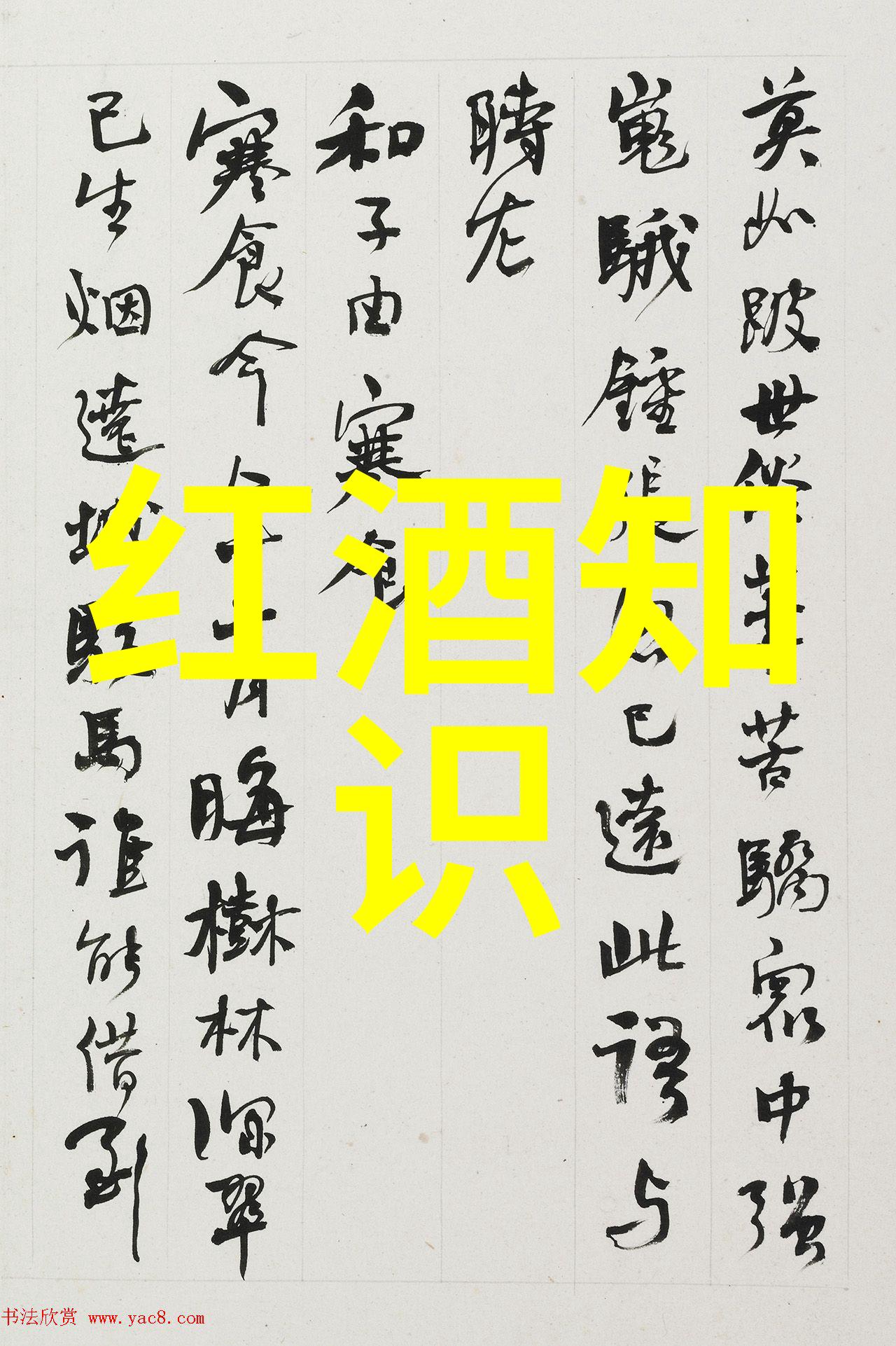

从瓷器到画卷,这条路径上,每一步都充满了挑战与机遇。想象一下,当你手中的那块普通又平凡的小瓷片突然间变得异常稀少,而它却拥有着数百年前的风采,你能否感到心跳加速?当你细心地将这块小瓷片擦拭干净后,它仿佛唤醒了一段尘封已久的情谊;或者说,它可能只是一个简单但独特的声音,为你的生活增添了一抹温馨。而如果是一幅名家巨作呢,那更像是打开一扇通往另一个世界的大门。你可以沉浸在其中,无限遐想,体验前人智慧与才华之源泉。

然而,与此同时,“收藏历史”也伴随着诸多挑战,比如如何鉴定真伪的问题。当一个人购买一件艺术品时,他是否真的知道自己拥有的竟然是一份宝贵财富?这需要专业知识,还需要不断学习和实践来提高自己的鉴赏能力。而面对市场炒作和假货泛滥,这项工作更加艰辛,因为它涉及到了经济利益与道德责任之间微妙的平衡。

除了技术问题外,“收藏历史”还有更多关于文化传承的问题。在信息爆炸时代,我们面临的一个问题就是如何保持这些珍贵资料不会因为过度流行而失去其本质魅力。如果没有适当管理,没有持续关注,那么即便最宝贵的事情,也可能沦为一种商品,只剩下形式而失去了内涵。

因此,在追求个人喜好同时,我们也应思考怎样才能做到既保护自身权益,又能保证这些艺术品继续发挥其教育作用。此外,还应该考虑将自己的资源转化为社区服务,如举办展览分享,或通过公益活动推广爱国主义教育等方式,将私人资产转变成公共财富,从而实现自我价值,同时促进社会进步。

总结来说,从瓷器到画卷,每一步走向“收藏史”,都是人类文明发展过程中的缩影。在这个过程中,不仅存在激动人心的人文关怀,也存在严峻的考验。但正是这样的双重性,使得这场历程既充满了乐趣,也孕育出了无尽可能。