在中国古代,庄园作为一种土地所有制形式,不仅存在于历史的某个特定时期,也反映了社会经济结构和阶层关系的变化。然而,对于这个问题“中国古代有庄园吗?”答案并不是简单的YES或NO,而是需要通过对历史背景、社会制度以及经济发展等多方面因素进行综合分析。

首先,我们可以从文献资料中寻找线索。在《史记》、《汉书》等古籍中,确实提到了各种各样的豪宅和庄园,它们不仅是地主贵族展示财富和权力的象征,也是一种管理农民劳动力的手段。这些豪宅往往位于城镇周边或者交通要道附近,以便于控制贸易路线,并且能够更好地利用商业机会。

不过,这些庄园并不一定符合我们现代对于“庄园”的直观理解。它们更多的是一种附属建筑群,与大规模的农业生产无直接关联。而真正的大型农业产地,如那些专门用于耕种和养殖的大片土地,则可能被称为“田野”、“牧场”或者其他类似的名称。

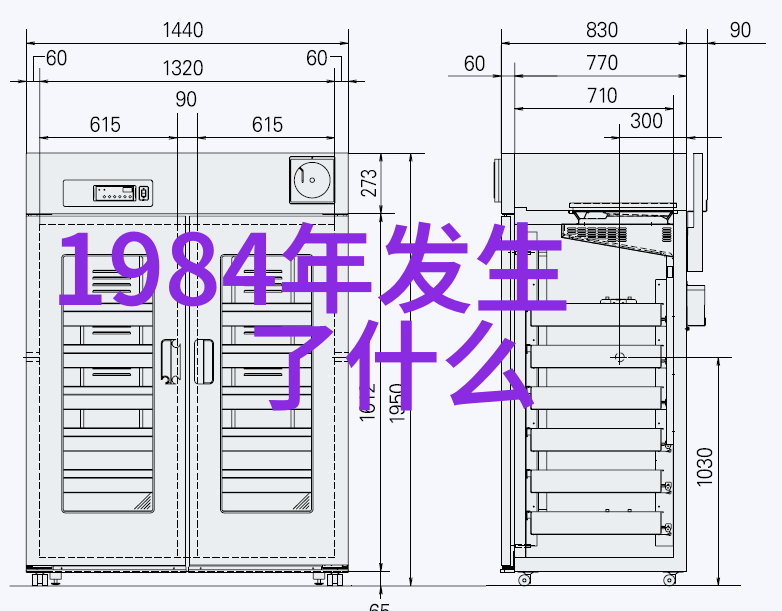

在封建时代,皇家与贵族拥有大量土地,他们通过设立官府、宗族或寺庙来管理这些土地。这一制度下,大量农民被强迫提供税赋,同时也参与到皇室或贵族家族成员的私人农业活动中去。这一点体现了一个重要事实,即中国古代没有以个人名义拥有大片土地作为独立经营单元的事例,而是更多依赖于国家机构来管理公共资源。

此外,在传统文化中,“莊園”通常与士绅家庭有关,它们代表着学问、艺术与文学创作的地方。在这里,“莊園”更多的是文化象征而非纯粹的经济实体。不过,由于乡村生活环境相对宁静,因此很多著名文人的诗词作品都源自这样的地方,这些诗词也常常描绘出那种悠闲安逸的小康生活情趣。

当然,从法律角度来说,在封建时代,有关于土地所有权的问题。当时的一些法典如《唐律疏议》规定了关于田土、私产及公有之间界限,但具体如何执行则取决于是哪个朝代,以及当时政治状况如何。此外,随着时间推移,一些地区出现了新的社会结构,比如后来的官僚系统,那么对于私人所有的地产也是不同的处理方式。

总之,对于“中国古代有庄园吗?”这个问题,可以说确实在某种意义上存在,但它并非现代所理解中的标准意义上的“庄园”。在不同历史阶段,根据不同的政治、经济条件以及法律框架,其含义会发生变化。但无论如何,这一概念都承载着中国长久以来对自然资源管理的一系列思考与实践。